Connotation characteristics and engineering path of agricultural and rural modernization with Chinese characteristics

-

摘要:

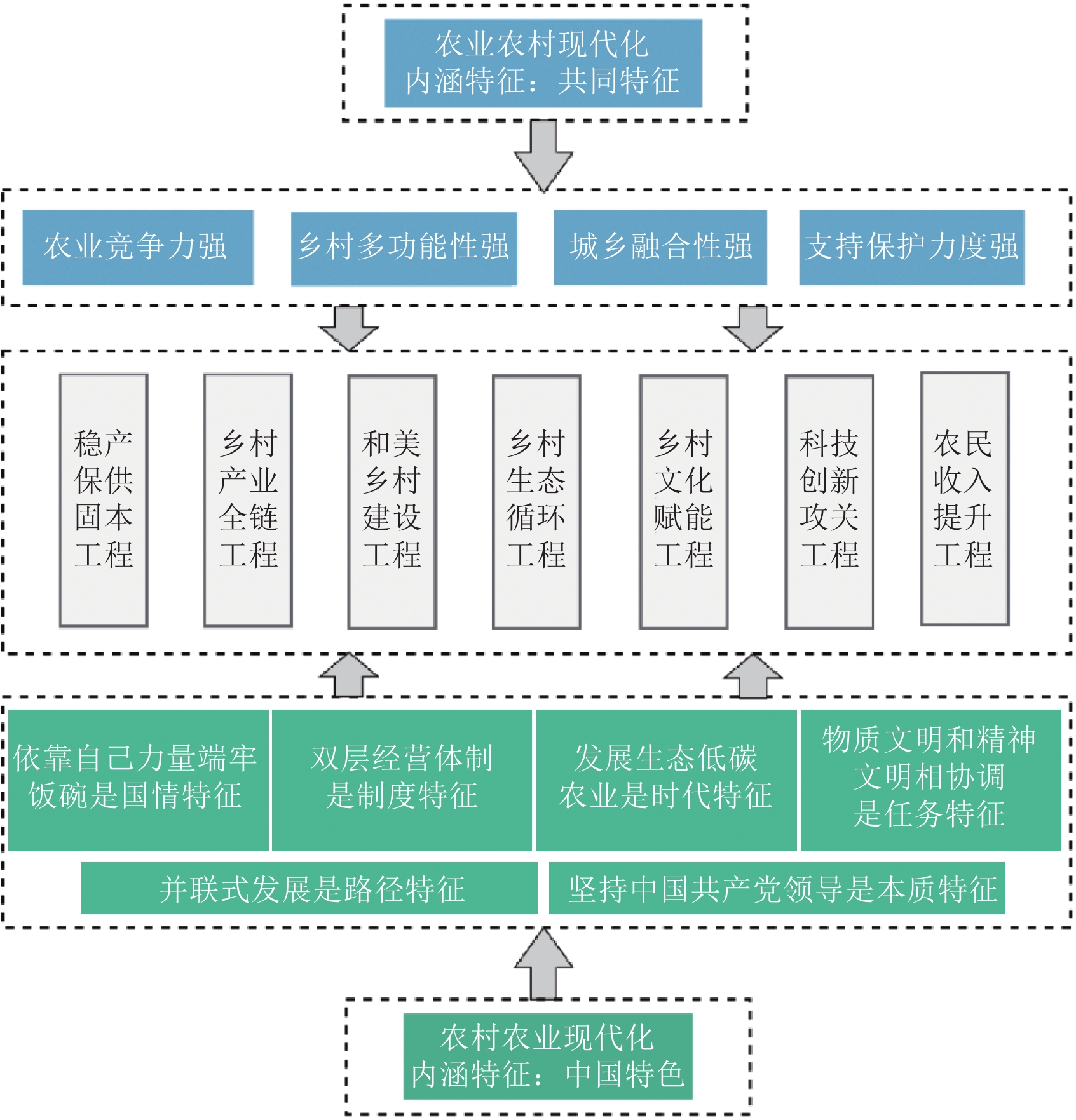

中国特色农业农村现代化,是中国式现代化的根基。该研究从历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑全面分析了中国特色农业农村现代化的演进逻辑,明确了内涵要义,分析了基本特征,探讨了推进路径,并提出相关政策建议。研究表明,加快中国特色农业农村现代化,是中国“三农”历史逻辑的必然选择,是党的“三农”理论逻辑的必然结果,是全面建设社会主义现代化国家实践逻辑的必然要求。从内涵特征分析,中国特色的农业农村现代化,既有农业农村现代化普遍具有的农业竞争力强、乡村多功能性强、城乡融合水平强和支持保护力度强等共同特征,也具有鲜明的国情特征、制度特征、任务特征、时代特征、路径特征和本质特征等中国特色。推进中国特色农业农村现代化,要以工程项目为抓手,实施稳产保供固本工程、乡村产业全链工程、和美乡村建设工程、乡村生态循环工程、乡村文化赋能工程、科技创新攻关工程、农民收入提升工程等。研究可为推动“三农”工作及工程化推进提供理论支撑。

Abstract:Agricultural and rural modernization with Chinese characteristics is have been the foundation of Chinese path to modernization. The This paperstudy comprehensively aims to analyzed the evolution logic of Agricultural agricultural and rural modernization with Chinese characteristics from the perspectives of historical logic, theoretical logic, and practical logic. Clarified itsThe connotation was also clarified to determine, analyzed the basic characteristics, explored tThe promotion engineering path was explored, and put forward to proposed the relevant recommendations for the policy decision-making on the modern agriculturerecommendations. The results showed that accelerating theever-increasing agriculture and rural modernization with Chinese characteristics is was an inevitable choice in the historical logic of “three rural” in China, a A necessary solution wasresult of from the Party's theory of “three rural”, and aA necessary requirement was fully meet forin the practical logic of comprehensively building a socialist modernized country. From the analysis of According to the connotation characteristics, Agricultural agricultural and rural modernization with Chinese characteristics not only halso sharedas the common characteristics feature, such as strong agricultural competitiveness, strong rural multi-functionality, high level of urban-rural integration, and strong support protection, but also. has The distinct Chinese characteristics included such as the national characteristics, institutional characteristics, task characteristics, era characteristics, path characteristics, and essential characteristics. Specifically, the national characteristics is was relying on our ownthe source strength to secure our ownthe rice bowl., the The institutional characteristics is were the double-layer management system , the era characteristics is were developing the ecological low-carbon agriculture, the task characteristics is were coordinating material civilization and spiritual civilization, the path characteristics is were parallel development, and the essential characteristics is were adhering to the leadership of the Communist Party of China. The connotation characteristics and engineering path of agricultural and rural modernization is were thea systematic projects with rich connotation, which it was not only needscessary for the innovation in concept, system and path, while but also needs engineering and technical support, such as seed industry engineering, ecological engineering, mechanization engineering, energy engineering and information engineering. It was required for the modern agricultural technology and equipment support, in order Tto promote the agricultural and rural modernization with Chinese characteristics, modern agricultural technology and equipment support are needed, especially Especially, there was the role of modern agriculture and rural engineering, such as stable production and supply project, the rural industry whole chain project, harmonious countryside construction project, the rural ecological cycle project, the rural cultural empowerment project, the farmer income enhancement project, and as well as the agricultural science and technology innovation project. This study finding can also provide the theoretical support for to promoting promote the work task of “three rural” and engineering promotion.

-

0. 引 言

党的十九大报告首次提出实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化。党中央把农业农村现代化摆在社会主义现代化建设的重要位置,将农业农村现代化作为实施乡村振兴战略的总目标。党的二十大报告充分肯定了农业农村现代化的发展成就,提出全面推进乡村振兴,加快建设农业强国。习近平总书记在2022年底召开的中央农村工作会议上,进一步强调要继续加快推进农业农村现代化,建设农业强国。农业农村现代化已成为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的必由之路,其研究具有重要理论意义和实践意义。“中国特色”历来是现代化研究的关键视角,在农业农村领域尤其如此。研究拟聚焦“中国特色”,从历史探索、理论演进、实践需求等维度去探究中国特色农业农村现代化的演进逻辑,在此基础上尝试提出农业农村现代化的内涵特征,为推动“三农”工作提供理论支撑。

围绕“农业农村现代化”这一议题,学者们从不同视角探讨了其演进逻辑[1-2]、内涵特征[3-5]、工程技术[6-7]、评价体系[8]等内容。关于农业农村现代化的演进特征,学者们从经济社会发展阶段、“三农”发展特征等角度分析了中国农业农村现代化的探索历程,形成三阶段[1,4]、四阶段[9]、五阶段[10]等判断,其中主流观点是三阶段划分,即1949—1978年为第一阶段,主要学习苏联经验;1978—2012年为第二阶段,确立了家庭联产承包责任制,并持续推进农业现代化和农村建设;2012年以后进入第三阶段,全力打赢打好精准脱贫攻坚战,特别是党的十九大以来全面实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化。纵观各历史时期,“三农”实践探索各有侧重、具有鲜明的时代特色,同时又一脉相承、递进跨越,推动中国特色农业农村现代化向纵深发展[11]。

关于农业农村现代化的内涵,学者们进行了诸多研究。从政治经济学的视角看,农业农村现代化是基于中国“大国小农”的基本国情农情,解放农村生产力、优化农村生产关系的发展过程[12-13]。从内容论的视角看,叶兴庆等[8]认为,农业农村现代化是农业现代化和农村现代化的有机耦合,农业现代化是农村现代化的基础,农村现代化则是农业现代化的依托[14];高杰等[2]认为,农业农村现代化是促进农业、农村、农民全方位现代化,即促进农业生产方式、农村发展方式和农民生活方式的现代化;李明星等[15]认为,农业农村现代化是乡村政治、经济、文化、社会和生态的全面提升。从过程论的视角看,综合韩长赋等[16-19]学者观点,农业现代化主要包括机械化、水利化、电气化、化学化、工厂化、信息化、产业化、规模化、绿色化、融合化等,促进传统农业转变为现代农业;农村现代化主要是指乡村建设问题,加强城镇化建设,促进与现代社会协调发展[3]。综合陈锡文等[20-21]学者观点,农村现代化主要包括农村公共产品供给、农村环境整治、村庄治理、乡村文化传承等,农业农村现代化是以粮食安全为核心、以小农户发展为主体,通过科学技术和制度变革促进农业增产增收,并通过多样化的道路维持农村社会的延续,不断促进其与现代社会协调发展的过程。

具体到农业农村现代化的特征,综合蓝红星等[1,8]等学者观点,从目标特征看,农业农村现代化是“农富国强”的现代化;从现实特征看,是“大国小农、人多地少”的现代化;从路径特征看,是“四化同步、一体推进”的并联式现代化;从文明特征看,是赓续中华农业文明的现代化;从治理特征看,是乡村治理体系和治理能力的现代化;从任务特征上看,是物质基础、科学技术、经营管理、环境保护、思想观念、治理体系等方面全方位的现代化。

围绕农业农村现代化推进路径,从农业工程发展的宏观视野,蒋和平[18]以新发展理念为指导,提出农业产业升级工程、乡村人才培育集聚工程、乡村人居环境整治工程、农村文化现代化建设工程、乡村社区发展治理工程等七项促进工程;朱明等[6]基于系统论和工程管理理论,提出了 “四全”管理方法体系,并分析了农业工程管理的关键环节,提出强化农业工程顶层设计、部门分工、立法建设、监督评价的具体建议。范贝贝等[22-23]学者从微观视野重点关注了具体的农业农村基本建设与工程设施,提出通过农业机械化工程、农业水土工程、绿色低碳技术等技术集成应用与产业服务工程促进农业农村现代化发展。

上述研究从不同角度对中国特色农业农村现代化的演进逻辑和内涵特征进行了理论分析和探讨,为本研究提供了重要的参考借鉴,但是仍存在一定的不足: 第一,现有文献对农业农村现代化内涵的探讨,多采取内容解构的方式研究其具体的内涵,较少从演进逻辑方面追根溯源,从中国式现代化视角来理解和阐释中国特色农业农村现代化的研究也相对较少;第二,已有的中国特色农业农村现代化的演进逻辑,多从历史视角进行分析,对理论发展和实践要求的研究相对较少;且对农业演进研究较多,对乡村发展建设关注较少;第三,从其特征分析来看,现有文献对农业农村现代化的共性特征和中国特色的分析不足,有待于进一步厘清。

鉴于此,在现有文献的基础上,该文首先梳理了中国特色农业农村现代化的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑,探究中国特色农业农村现代化的内涵及特征,并据此提出政策建议,以期不断深化对农业农村现代化的认识。

1. 中国特色农业农村现代化的演进逻辑

如表1所示,中国特色农业农村现代化的产生、发展经历了艰辛的探索过程,集中了全党全国各族人民的共同智慧,蕴含着深刻的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑[24]。

表 1 中国特色农业农村现代化的演进逻辑梳理Table 1. Evolution logic combing of agricultural and rural modernization with Chinese characteristics演进逻辑

Evolution logic社会主义革命和建设时期

Period of socialist revolution and construction改革开放和社会主义现代化建设时期

Period of reform and opening up and socialist modernization construction中国特色社会主义新时代

New era of socialism with Chinese characteristics历史逻辑

Historical logic农业是工业化物质积累的主要来源,三农为

社会主义国家建立发展奠定了重要基础。农村率先发起改革,“三农”为中国经济腾飞发挥了重要助推作用。 农村是全面小康的主战场,“三农”为实现第一个百年奋斗目标作出了重要贡献,迈进第二个百年奋斗目标新征程。 理论逻辑

Theoretical logic代表性理论有论十大关系、农业的根本

出路在于“机械化”等。代表性理论有“两个飞跃”、“两个趋向”等。 代表性理论有农业农村现代化、

加快建设农业强国等。实践逻辑

Practical logic完成农业社会主义改造,确立农村土地集体所有制;改善农业生产条件,恢复和

发展农业等。建立以家庭承包经营为基础、统分结合的农村基本经营制度;取消统购统销,乡镇企业异军突起;农村劳动力等资源要素转移推动工业化、

城镇化等。全力抓好粮食和重要农产品稳产保供;全面打赢脱贫攻坚战;实施乡村振兴战略等。 “三农”始终是关系党和国家事业兴衰成败的根本性问题,党和国家在不同时期始终高度重视粮食安全、发展生产力、

处理农民与土地关系、农民增收等关系国计民生和长治久安的重大关键问题。1.1 历史逻辑:中国特色农业农村现代化是中国“三农”发展历史进程的必然选择

中国特色农业农村现代化经历了学习借鉴和探索形成的历史过程。社会主义革命和建设时期,中国学习苏联模式,建立了计划经济体制下的农业现代化推进机制。通过社会主义改造,确立了农村土地集体所有制,奠定了农业农村现代化的所有制基础。以农业机械化、水利化、化学化和电气化为重点,推进农业现代化建设。依托人民公社兴办公共事业,实行农产品统购统销,形成了城乡分割、以农补工的体制。

改革开放和社会主义现代化建设时期,逐步确立了在社会主义市场经济体制下的现代农业和新农村建设推进机制。小岗村“大包干”拉开了中国改革的序幕,通过农村改革建立以家庭承包经营为基础、统分结合的农村基本经营制度,极大地激发了农民的生产积极性,解放了农业生产力,直接推动人民温饱问题的解决。借鉴欧美和日韩经验,加强农业物质技术装备条件建设,发展以“六个用”(即:用现代物质条件装备农业、用现代科学技术改造农业、用现代产业体系提升农业、用现代经营方式推进农业、用现代发展理念引领农业、用培养新型农民发展农业)为主要特征的现代农业,推进农业产业化。确立多予少取放活的方针,取消农业税,实施农业补贴制度,建设社会主义新农村,城乡关系逐步从以农补工到以工促农、以城带乡、城乡统筹转变。

中国特色社会主义新时代,建立了在全面建成小康社会背景下农业农村现代化推进机制。全面打赢脱贫攻坚战,提出实施乡村振兴战略。以产业体系、生产体系、经营体系为重点推进农业现代化建设,启动实施农村人居环境整治和乡村建设行动,深入推动城乡融合发展,构建新型工农城乡关系。

迈入新时代新征程,将世界现代化一般规律与国情农情民情相结合,初步确立了在中国式现代化指引下的农业农村现代化一体设计、一并推进机制。党的二十大擘画了全面建成社会主义现代化强国宏伟蓝图,“三农”发展迈上了加快农业农村现代化建设的新征程。经过一代代接续奋斗,中国基本走上了中国特色农业农村现代化道路,这是对中国“三农”发展历史经验的总结,是历史的必然。

1.2 理论逻辑:中国特色农业农村现代化是党的“三农”理论创新指引的必然结果

党的“三农”理论不断创新发展,将“三农”发展一般规律同中国国情农情民情相结合,形成了中国特色农业农村现代化理论。社会主义革命和建设时期。毛泽东要求处理好工业和农业等十大关系,提出了农业的根本出路在于“机械化”“水利是农业的命脉”等重要观点,确定了1980年基本上实现农业机械化的目标。尤其是毛泽东从城乡关系以及农民全面发展的宏观视角审视农业机械化,打破了仅从生产手段角度看待机械化的局限。

改革开放和社会主义现代化建设时期。邓小平作出“农业发展一靠政策,二靠科学”的重要论断,鲜明揭示了农业现代化的动力活力;提出“两个飞跃”(第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制;第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济)的重大理论创新和制度创新,将马克思农业合作化理论与中国小农户众多、生产力不发达的国情相结合,指明了符合中国实际的农业农村改革发展方向。江泽民指出发展农村生产力的核心是建设现代农业,重点推进科教兴农、加强农业基础设施建设、发展乡镇企业、调整产业结构。胡锦涛作出了“两个趋向”(第一个,纵观一些工业化国家发展的历程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;第二个,在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向)的重大论断,这是党对新形势下工农城乡关系在思想认识上的重大突破,奠定了新型城乡关系的理论基石。

中国特色社会主义新时代新征程。习近平总书记就“三农”工作发表一系列重要论述,首次提出农业农村现代化概念,指出农业农村现代化的范畴,包括“物”“人”、乡村治理体系和治理能力的现代化。在一系列重要会议上,深刻论述了农业强国的内涵要义、目标任务、建设路径等重大理论问题,是党“三农”理论创新的最新成果,为世界现代化理论发展作出了原创性贡献。

1.3 实践逻辑:中国特色农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的必然要求

党始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,坚持将保障国家粮食安全摆在首位,以解放和发展农村生产力为重点,以处理好农民和土地关系为主线,以增加农民收入为中心任务,推动“三农”事业取得历史性成就、发生历史性变革。事实证明,中国特色农业农村现代化道路走得通、行得稳,是经过中国“三农”伟大实践充分检验的正确道路。这条道路,破解了“三农”发展的诸多难题,摒弃了西方以资本为中心导致贫富分化、物质主义膨胀、乡村传统文化衰退、投入品过量施用、乡村生态环境破坏的老路,开创了世界农业农村现代化的新形态。习近平总书记强调,强国必先强农,农强方能国强[25]。没有农业农村现代化,社会主义现代化就是不全面的。新征程上,“三农”工作依然极端重要,仍然需要沿着中国特色农业农村现代化的唯一正确道路坚定不移地奋力前进,这是全面建设社会主义现代化国家的时代要求。

2. 中国特色农业农村现代化的内涵特征

中国特色农业农村现代化是中国式现代化的有机组成和重要根基,是基于中国国情农情民情、富有鲜明中国底蕴内涵的现代化,是“五位一体”总体布局在农业农村领域的具体表现。从内涵上看,中国特色农业农村现代化坚持中国共产党的领导,围绕加快建设农业强国目标,以保障粮食安全为头等大事,以巩固完善农村基本经营制度为基石,以科技与改革为动力,赓续农耕文明,大力发展生态低碳农业,推进乡村产业、人才、文化、生态、组织全面振兴,形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系,实现农业、农村、农民全体全面现代化。从特征上看,中国特色农业农村现代化,既有世界“三农”发展的一般特征,又在国情农情、目标路径、重点任务等方面具有鲜明的中国特色。

2.1 共同特征

西方发达国家基于各自的资源禀赋、政治体制、社会经济和文化状况,走出了不同的农业农村现代化道路。但从结果看,均实现了农业竞争力强、乡村多功能性强、城乡融合强和支持保护力度强等。

1)农业竞争力强

农业竞争力强是发达国家农业现代化的重要标志。主要表现为六高:一是供给保障水平高。世界上的农业强国普遍具有较强的农产品供给保障能力。2020年,美国、加拿大、法国、澳大利亚、德国和丹麦的粮食自给率分别达到123.16%、184.81%、209.67%、215.73%、104.23%和112.53%[26]。二是科技装备水平高。世界农业强国的农业科技进步贡献率大都达到了80%,主要作物和畜禽品种每隔约10年就有一次大的更新换代。主要作物生产和畜禽养殖的全程机械化率普遍在90%以上[27]。基因编辑、人工智能等新技术集成应用,环保农业、数字农业、智慧农业也都加速发展。三是经营主体能力高。世界农业强国的农民普遍具有较高学历和专业技能,涉农公司、农场、合作社、科研机构和社会化服务组织通过有效的联结机制,组成了分工明确、优势互补的产业组织,实现生产经营的专业化、社会化、市场化和高效化,提高了市场竞争力。四是产业韧性高。世界农业强国的农业产业体系较为完备、产业链条较为健全,农业、涉农制造业、涉农服务业深度融合,具有较强的市场适应力、控制力和应对外部干扰、抵御风险冲击能力。五是劳动生产率高。按照2019年数据,世界农业强国的农业劳动生产率一般在劳均农业增加值5万美元/人以上,大大高于世界平均水平0.4万美元/人[26]。较高的劳动生产率不仅提高了农业经营主体的收入水平,也增强了农产品的市场竞争力。六是两个市场两种资源利用水平高。世界农业强国都具有较强的规则制定权、产品定价权和资源掌控权,世界四大粮商控制的粮食交易量占世界的一半以上,拜耳、科迪华、利马格兰等集团在全球种业市场占据垄断地位[28]。

2)乡村多功能性强

从世界农业强国的发展历程来看,乡村功能总体上经历了从“生产主义”阶段到“后生产主义”阶段再到“城乡等值化”阶段的演进。二战后,提高粮食供应能力是各国的急迫需要,农村的首要功能是保障农产品特别是粮食生产。随着粮食问题的逐步解决、城镇化的发展以及环保思潮的兴起,社会对精神文化产品、生态产品的需求快速增长,乡村的文化传承、休闲观光、生态保育等功能大幅凸显,休闲农业与乡村旅游迅速发展,乡村空间及要素逐渐商品化为旅游休憩地区。进入本世纪后,发达国家站在城乡等值的角度审视乡村,愈来愈注重城乡功能的互补,乡村的多元价值得到了进一步的彰显,乡村不仅成为多元产业的承载地和城乡居民共同的居住休憩场所,更是人与自然和谐发展、传统文化传承发展的重要载体[29]。

3)城乡融合性强

世界各国在“串联式”的现代化进程中,大都经历了工业发达和农业落后并存、城市繁荣和乡村凋敝并存的阶段,期间,城乡关系的调整直接影响了现代化的实现程度。欧美国家、日本、韩国等在工业化、城镇化后期,及时调整工农城乡关系,提出“城乡等值”理念,实施“乡村更新”“农村振兴”“新村运动”等举措,提升乡村基础设施和公共服务,积极推动二三产业下乡,促进农业农村迎头赶上,形成了城乡良性互动、互融互促的格局。而菲律宾、巴西、墨西哥等国家则在工业化、城镇化进程中忽视了乡村发展,未能有效破解二元结构,导致落入“中等收入陷阱”[27]。

4)支持保护力度强

世界农业强国在“串联式”的现代化过程中,高度重视对农业农村发展提供高度补贴和支持。在农业发展方面,为对冲农业比较利益下降的不利局面,发达国家采用生产者支持、消费者支持和一般服务支持等方式,提高农业产业的竞争力。2017—2019年,韩国、日本、美国和欧盟农业支持总量(Total Support Estimate)占农业生产总值的比率分别为59%、56%、26%和26%[30]。在城镇化加速发展时期,乡村出现衰落,发达国家实施了乡村基础设施、公共社会事业建设、资源与生态环境保护等领域财政支持计划,例如英国实施了“英格兰乡村发展计划”,以建设富有活力和独具特色的乡村社区。德国提出了“整合性乡村地区发展框架”,整体推进乡村基础设施改善、农业和就业发展、生态环境优化、农村社会和传统文化保护等,让农村居民能够享受到与城镇同等的生活条件、便捷交通、就业机会,以及独特的乡村生活品质,以此推进农村成为吸引力强、生态美好、生活宜居、活力四射、可持续发展的地区。

2.2 中国特色

中国特色农业农村现代化是后发型现代化,是在总结发达国家经验和教训基础上,根据中国社会主义国家制度根本要求,立足资源禀赋、历史文化、时代要求等的现代化,具有鲜明的国情特征、制度特征、时代特征、任务特征、路径特征和本质特征等六项特征。

1)依靠自己力量端牢饭碗是国情特征

中国是拥有14亿人口的大国,每天要消耗掉70万t粮、近10 t吨油、190多万t菜、23万t肉,大体相当于克罗地亚、乌拉圭这样四五百万人口国家一年的消费量。而且,随着人口增长和消费水平提高,未来较长时期内食物需求仍将刚性增长。如此巨量的食物需求,远超国际市场贸易量。这就决定了我们只能而且必须依靠自己端牢饭碗[29]。

2)双层经营体制是制度特征

第三次农业普查数据表明,在中国2亿多农户中,有98%以上是小农户,若以70%城镇化率计算,全国农民仍有4亿多人生活在农村。以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营制度是中国农村基本经营制度,需要长期坚持。资源禀赋、经营制度、经济社会发展水平决定了我们既无法走美加澳大农场、大机械的路子,也不可能采取日韩靠高补贴维持小规模农户高收益的做法。需要通过健全扶持小农户的政策体系,完善双层经营体制,抓好农民合作社和家庭农场两类农业经营主体发展,提升专业化社会服务能力,形成中国特色的农业适度规模经营,实现小规模农户和现代农业有机衔接。

3)发展生态低碳农业是时代特征

生态低碳是中国农业发展的大方向,是美丽中国建设的必然要求,也符合世界减碳低碳的发展潮流。我们的祖先在人与自然共生、亲和的长期实践中,形成了宝贵的“天人合一”“道法自然”等哲学思想,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”,留下了云南哈尼梯田、江苏兴化垛田等农业文化遗产。推进农业农村现代化,需要传承好崇尚自然的悠久传统,妥善处理好产业发展、生活提升与保护生态的关系,加快形成绿色生产生活方式,实现乡村生产、生活、生态良性循环,让中国的农业农村现代化更加惠及国民永续发展。

4)物质文明和精神文明相协调是任务特征

中国特色的农业农村现代化,既要塑形,也要铸魂。一方面要大力发展乡村产业,推进乡村建设,千方百计增加农民收入,不断改善农民物质生活条件,增强发展的普惠性、成果的共享性,缩小城乡收入差距。另一方面要赓续农耕文明,物质遗产和非物质文化遗产并重,保护好传承好中华民族生生不息的根脉。同时,还要不断为传统文化注入新的时代内涵,弘扬社会主义核心价值观,让广大农民自信自强、振奋昂扬,精神力量充盈,实现物的全面丰富和人的全面发展[25]。

5)并联式发展是路径特征

从“三农”外部看,通过上述世界农业强国发展历程发现,其大多走的是工业化、城镇化和农业农村现代化依次发展的串联式道路。作为后发国家,任务的多重性、时间的紧迫性决定了中国需要走叠加发展的并联式道路,深入实施“四化同步”“区域协调”“城乡融合”等具体战略举措。从“三农”内部看,农业现代化、农村现代化、农民现代化也是并联推进的,农业是本体,农村是载体,农民是主体。在2035年基本实现农业现代化、农村基本具备现代生活条件等都反映了目标多元、任务重叠的特征。总之,并联式发展既要确保农业农村现代化在“四化同步”中不掉队,又要实现农业农民农村全体全面现代化。

6)坚持中国共产党领导是本质特征

党的领导决定中国式现代化的根本性质。只有坚持中国共产党的领导,中国式现代化才能方向正确,道路才能越走越宽广。中国特色农业农村现代化是党领导下的农业农村现代化,中国农业农村发展取得举世瞩目的成就,根本原因在于坚持党的领导,在科学理论的指引下,党将全党全社会力量凝聚起来,形成推进农业农村现代化的磅礴伟力。新征程上,推进农业农村现代化,同样关键在党,必须坚持党领导“三农”工作原则不动摇,为“三农”事业发展提供坚强政治保障。

3. 中国特色农业农村现代化的工程化路径

中国特色农业农村现代化内涵十分丰富,是一项系统工程,不仅需要理念上、制度上和路径上的创新,也需要种业工程、生态工程、机械化工程、能源工程、信息化工程等工程技术支撑,在推进过程中,需要根据其内涵特征,明确其核心要素和特点,如图1所示,以工程化思维破题,以项目化路径实施,确保中国特色农业农村现代化高质量发展。

3.1 稳产保供固本工程

基于依靠自己力量端牢饭碗的国情特征,保障粮食安全和重要农产品供给是推进农业农村现代化的首要任务。要推进工程、农艺、农机措施相结合,加快实施高标准农田建设项目,实施东北黑土地保护工程。加强种业创新,建立国家级技术创新平台,突破农业关键核心技术。深入推进优质粮食工程,发展现代粮食储备,建立多元联动储备机制,提升储备效能。利用各类资源发展设施农业,构建多元化食物供给体系。利用国际市场资源,强化多双边农业合作,推进粮食进口多元化和优势农产品出口。

3.2 乡村产业全链工程

基于农业竞争力强、农业多功能性强的基本特征,发展现代乡村产业是推进农业农村现代化的重中之重,要遵循世界发展一般规律。要依托特色资源,延伸产业链条,开发多元价值,全链条推进乡村产业升级。优化乡村产业布局,形成“一县多业、一镇多特、一村多品”格局。提升县域产业承载能力,引导企业下沉,打造城乡联动的产业集群。发展农产品产地初加工工程,减少产后损失,提高质量效益。培育精深加工企业,丰富加工产品种类。开发农业多种功能,发展休闲农业与乡村旅游,打造各具特色的农文旅项目。

3.3 和美乡村建设工程

基于城乡融合性强的基本特征,宜居宜业和美乡村建设是农业农村现代化的内在要求,必须加快补齐乡村建设中的短板。要优化提升乡村空间布局,实现“多规合一”的实用性村庄规划全覆盖,加强乡村建设风貌管控。重点补齐乡村基础设施短板,提升农村住房安全质量水平,提高农村交通通达深度和安全水平,以及提升农村供水安全保障水平。强调提升农村教育质量,推进健康乡村建设,健全多层次社会保障体系。重点攻关寒旱地区农村改厕技术,推广适合农村特点的垃圾分类和资源化利用方式,推动农村生活污水资源化利用。在有条件的地区率先建设数字乡村工程。

3.4 乡村生态循环工程

基于发展生态低碳农业的时代特征,生态、绿色、低碳是农业农村现代化的发展方向。要协同推进减碳、降污、增绿、发展。减碳重点是生态脆弱地区推行清洁生产,完善节水、节肥、节药技术和激励约束机制。降污重点是治理农业面源污染,资源化利用畜禽粪污和秸秆,加强土壤和地下水保护,开展农村黑臭水体治理和水系连通建设。 增绿重点在开展防护林、风景林、康养林等乡村生态网络建设。发展绿色经济重点是建立农业生态产品价值核算体系,推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。

3.5 乡村文化赋能工程

基于物质文明和精神文明相协调的任务特征,优秀农耕文化作为中国特色农业农村现代化的鲜明标签、思想源泉和文化软实力,有待于进一步挖掘传承。要通过宣传、教育、培训等方式大力弘扬和践行社会主义核心价值观,将其作为铸魂工程深入实施。加强农耕文化和乡土文明的挖掘、传承、融入、培育和保护,保护特色民族村寨。厚植优秀农耕文化蕴含思想观念、人文精神和道德规范,加强对农耕智慧和精髓的展示传播。打造一批特色文化活动品牌,统筹县乡村文化娱乐产品供给标准,创新开展村晚、村歌、村运会等丰富多彩的文化工程。

3.6 科技创新攻关工程

基于农业竞争力强的基本特征,科技是加快农业农村现代化的必备利器。要加强农业战略科技力量建设,建设一批国家重点实验室、省部级重点实验室、企业创新中心,进一步加强国家现代农业产业技术体系建设。强化农业科技创新资源力量整合,聚焦关键领域和薄弱环节,加快研发与创新一批关键核心技术及产品。逐步建立真正管用能用的农业技术集成创新平台,打通技术研发应用全环节,促进前端研发、中端熟化、后端推广一体发力。建设一批分布式科技服务站、科技小院、专家大院、田间学校等农业科技服务基地。

3.7 农民收入提升工程

基于支持保护力度强的基本特征,以及双层经营体制的制度特征,增加农民收入是农业农村现代化的中心任务。要深化农民职业教育改革,扩大农民学员规模,创新设立面向农民的技能大赛,培育“农创客”“田秀才”和“经纪人”。提高农民对数字化“新农具”的使用能力,培养“数字新农人”,培育新型农村电商人才。顺应农民转移就业新趋势,保障进城落户农民合法权益。健全农业支持保护制度,增加农民转移性收入。逐步提高农民基本养老保险和基本医疗保险待遇,缩小城乡最低生活保障标准差距。

4. 结论与建议

4.1 主要结论

农业农村现代化是中国式现代化的重要组成部分。该研究从历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑全面分析了中国特色农业农村现代化的演进逻辑,明确了内涵要义,分析了基本特征,探讨了推进路径,并提出相关政策建议。研究表明,加快中国特色农业农村现代化,是中国“三农”历史逻辑的必然选择,是党的“三农”理论逻辑的必然结果,是全面建设社会主义现代化国家实践逻辑的必然要求。从内涵特征分析,中国特色的农业农村现代化,既有农业农村现代化普遍具有的农业竞争力强、乡村多功能性强、城乡融合水平强和支持保护力度强等共同特征,也具有鲜明的国情特征、制度特征、任务特征、时代特征、路径特征和本质特征等中国特色。推进中国特色农业农村现代化,需要现代农业科技与装备支撑,特别要发挥现代农业农村工程的作用,实施稳产保供固本工程、乡村产业全链工程、和美乡村建设工程、乡村生态循环工程、乡村文化赋能工程、科技创新攻关工程、农民收入提升工程等。

4.2 政策建议

推进中国特色农业农村现代化,需要立足内涵特征,突出工程化推进路径,构建完善任务体系、工作体系、政策体系、制度体系。

1)聚焦内涵要义,突出重点任务体系。立足中国特色农业农村现代化“四强、六特”的内涵特征,把保障粮食和重要农产品稳定安全供给作为推进中国特色农业农村现代化的头等大事,推动乡村产业高质量发展作为重中之重,发展生态低碳农业作为底色底盘,建设宜居宜业和美乡村作为应有之义,依靠科技和改革双轮驱动,注重物质文明和精神文明协调发展,明确战略目标、重点与路径,进一步聚焦重点、聚集资源,加快对全国“三农”工作的统筹推进。

2)聚焦合力推进,建立完善工作体系。坚持党领导“三农”工作原则不动摇,加快健全中央统筹、省负总责、市县抓落实、社会动员、农民参与的工作机制。坚决落实省市县乡村五级书记抓乡村振兴的工作要求,全面落实乡村振兴责任制,省委书记负总责,做好顶层设计,市县两级承上启下的作用,推动市县两级把“三农”作为工作重点,乡镇和村组织党委书记落实落细工作部署。加强督促检查,以考核督察推动工作落实、政策落实、任务落实。

3)聚焦要素保障,创新创设政策体系。落实“四个优先”政策,强化资金、土地、人才等要素的支持。加大财政支农力度,完善农业支持保护政策,利用地方政府债券支持乡村振兴,提高种粮主体和产粮大县的补贴。引导金融社会资本投入,制定资本下乡准入负面清单和正向激励措施,改善农村营商环境。出台农业农村现代化用地政策指南,保障乡村发展建设用地。培育优秀乡村治理人才,完善引育和激励机制,鼓励人才下乡、返乡、入乡,推动乡村人才全面振兴。这些措施将有助于实现农业农村现代化和乡村全面振兴。

4)聚焦城乡融合,建立健全制度体系。加快破除制度壁垒,促进城乡要素平等交换、双向流动,为加快中国特色农业农村现代化建设提供良好的制度环境。按照“四化”同步的要求,发挥工业化的引领带动作用、城镇化的支撑聚合作用、信息化的赋能驱动作用,推动形成新型工农城乡关系,以城乡融合发展体制机制创新赋能中国特色农业农村现代化。把县域作为城乡融合发展的重要切入点,率先在县域内破除城乡二元结构,统筹县域城乡规划建设,畅通城乡要素流动,推动县域资源要素优先向农村配置。

-

表 1 中国特色农业农村现代化的演进逻辑梳理

Table 1 Evolution logic combing of agricultural and rural modernization with Chinese characteristics

演进逻辑

Evolution logic社会主义革命和建设时期

Period of socialist revolution and construction改革开放和社会主义现代化建设时期

Period of reform and opening up and socialist modernization construction中国特色社会主义新时代

New era of socialism with Chinese characteristics历史逻辑

Historical logic农业是工业化物质积累的主要来源,三农为

社会主义国家建立发展奠定了重要基础。农村率先发起改革,“三农”为中国经济腾飞发挥了重要助推作用。 农村是全面小康的主战场,“三农”为实现第一个百年奋斗目标作出了重要贡献,迈进第二个百年奋斗目标新征程。 理论逻辑

Theoretical logic代表性理论有论十大关系、农业的根本

出路在于“机械化”等。代表性理论有“两个飞跃”、“两个趋向”等。 代表性理论有农业农村现代化、

加快建设农业强国等。实践逻辑

Practical logic完成农业社会主义改造,确立农村土地集体所有制;改善农业生产条件,恢复和

发展农业等。建立以家庭承包经营为基础、统分结合的农村基本经营制度;取消统购统销,乡镇企业异军突起;农村劳动力等资源要素转移推动工业化、

城镇化等。全力抓好粮食和重要农产品稳产保供;全面打赢脱贫攻坚战;实施乡村振兴战略等。 “三农”始终是关系党和国家事业兴衰成败的根本性问题,党和国家在不同时期始终高度重视粮食安全、发展生产力、

处理农民与土地关系、农民增收等关系国计民生和长治久安的重大关键问题。 -

[1] 蓝红星,王婷昱,施帝斌. 中国农业农村现代化:生成逻辑、内涵特征与推进方略[J]. 改革,2023(7):105-115. LAN Hongxing, WANG Tingyu, SHI Dibin. Chinese path to agricultural and rural modernization: Generative logic, connotation characteristics and promotion strategies[J]. Reform, 2023(7): 105-115. (in Chinese with English abstract)

[2] 高杰,苏艺,付娆. 中国式农业农村现代化:科学解析、生成逻辑与推进战略[J]. 农村经济,2023(3):1-9. [3] 姜长云,李俊茹. 关于农业农村现代化内涵、外延的思考[J]. 学术界,2021(5):14-23. doi: 10.3969/j.issn.1002-1698.2021.05.002 [4] 杜志雄. 农业农村现代化:内涵辨析、问题挑战与实现路径[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2021,21(5):1-10. DU Zhixiong. Several thoughts on promoting the agricultural and rural modernization: Connotation discrimination, challenges and realization paths[J]. Journal of Nanjing Agricultural University(Social Sciences Edition), 2021, 21(5): 1-10. (in Chinese with English abstract)

[5] 魏后凯. 农业农村现代化的内涵、目标和驱动机制[J]. 新型城镇化,2023(3):25. [6] 朱明,隋斌,齐飞,等. 论中国乡村振兴战略中的农业工程管理创新[J]. 农业工程学报,2019,35(2):1-9. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2019.02.001 ZHU Ming, SUI Bin, QI Fei, et al. Innovation of agricultural engineering management in pursuing rural revitalization strategy in China[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(2): 1-9. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2019.02.001

[7] 隋斌,张庆东,张正尧. 论乡村振兴战略背景下农业工程科技创新[J]. 农业工程学报,2019,35(4):1-10. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2019.04.001 SUI Bin, ZHANG Qingdong, ZHANG Zhengyao. Science and technology innovation in agricultural engineering under background of rural revitalization strategy[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(4): 1-10. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2019.04.001

[8] 叶兴庆,程郁. 新发展阶段农业农村现代化的内涵特征和评价体系[J]. 改革,2021(9):1-15. YE Xingqing, CHENG Yu. The connotation and evaluation system of agricultural and rural modernization in the new development stage[J]. Reform, 2021(9): 1-15. (in Chinese with English abstract)

[9] 张红杰,张旭. 中国式农业农村现代化的探索历程、基本逻辑和发展趋势[J]. 经济纵横,2023(2):14-22. ZHANG Hongjie, ZHANGg Xu. The exploration process, basic logic and development trend of Chinese agricultural and rural modernization[J]. Economic Review Journal, 2023(2): 14-22. (in Chinese with English abstract)

[10] 唐华俊,吴永常,陈学渊. 中国式农业农村现代化:演进特征、问题挑战与政策建议[J]. 农业经济问题,2023(4):4-13. TANG Huajun, WU Yongchang, CHEN Xueyuan. Chinese path to agricultural and rural modernization : Evolutionary characteristics, problematic challenges, and policy recommendations[J]. Issues in Agricultural Economy, 2023(4): 4-13. (in Chinese with English abstract)

[11] 李浩然,马万利. 新中国成立以来中国共产党农业农村现代化思想演变研究[J]. 江西社会科学,2022,42(2):49-58. [12] 郭冠清. 新中国农业农村现代化的政治经济学分析[J]. 经济与管理评论,2020,36(5):14-26. GUO Guanqing. A political economics analysis of the agricultural and rural modernization in new China[J]. Review of Economy and Management, 2020, 36(5): 14-26. (in Chinese with English abstract)

[13] 孙贺,傅孝天. 农业农村现代化一体推进的政治经济学逻辑[J]. 求是学刊,2021,48(1):81-89. SUN He, FU Xiaotian. The political economy logic of the integrated promotion of agricultural and rural modernization[J]. Seeking Truth, 2021, 48(1): 81-89. (in Chinese with English abstract)

[14] 李周,温铁军,魏后凯,等. 加快推进农业农村现代化:“三农”专家深度解读中共中央一号文件精神[J]. 中国农村经济,2021(4):2-20. [15] 李明星,覃玥. 农业农村现代化:历史回溯、时代内涵、目标定位与实现路径[J]. 当代经济研究,2022(11):71-82. doi: 10.3969/j.issn.1005-2674.2022.11.009 [16] 韩长赋. 铸就新时代“三农”发展新辉煌[J]. 农业工程技术,2020,40(29):1-2. doi: 10.3969/j.issn.1673-5404.2020.29.002 [17] 张红宇,周二翠. 宜居宜业和美乡村建设:现实基础与实现路径[J]. 中国农村经济,2023(9):36-47. ZHANG Hongyu, ZHOU Ercui. Building a beautiful and harmonious countryside that is dsirable to live and work in: realistic basis and implementation path[J]. Chinese Rural Economy, 2023(9): 36-47. (in Chinese with English abstract)

[18] 蒋和平. 改革开放四十年来我国农业农村现代化发展与未来发展思路[J]. 农业经济问题,2018(8):51-59. JIANG Heping. Achievement and future development ideas of modernization construction in China's rural areas since reform and opening-up[J]. Issues in Agricultural Economy, 2018(8): 51-59. (in Chinese with English abstract)

[19] 胡鞍钢,吴群刚. 农业企业化:中国农村现代化的重要途径[J]. 农业经济问题,2001(1):9-21. doi: 10.3969/j.issn.1000-6389.2001.01.003 [20] 陈锡文. 实施乡村振兴战略,推进农业农村现代化[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(1):5-12. [21] 陆益龙. 乡村振兴中的农业农村现代化问题[J]. 中国农业大学学报(社会科学版),2018,35(3):48-56. LU Yilong. Issues of agricultural and rural modernization in rural vitalization[J]. Journal of China Agricultural University(Social Sciences), 2018, 35(3): 48-56. (in Chinese with English abstract)

[22] 范贝贝,李瑾,冯献. 农业强国目标下作物育种科技与装备创新:态势、挑战与路径[J]. 科技导报,2023,41(16):23-31. FAN Beibei, LI Jin, FENG Xian. Seed industry technology and equipment under the goal of agricultural power: Situation, challenge and path[J]. Science & Technology Review, 2023, 41(16): 23-31. (in Chinese with English abstract)

[23] 吴孔明. 以农业科技自立自强支撑引领农业强国建设[J]. 红旗文稿,2023(6):4-8. [24] 唐仁健,刘焕鑫,吴宏耀. 中国共产党农史纲要[M]. 北京:中国农业出版社,2021. [25] 习近平. 加快建设农业强国 推进农业农村现代化[J]. 求是,2023(6):1-6. [26] 姜长云. 农业强国 [M]. 北京:东方出版社,2023. [27] 金文成,靳少泽. 加快建设农业强国:现实基础、国际经验与路径选择[J]. 中国农村经济,2023(1):18-32. JIN Wencheng, JIN Shaoze. Accelerating China's ttransformation into an agricultural pwerhouse: present bsis, international experiences and path selection[J]. Chinese Rural Economy, 2023(1): 18-32. (in Chinese with English abstract)

[28] 魏后凯,崔凯. 农业强国的内涵特征、建设基础与推进策略[J]. 改革,2022(12):1-11. WEI Houkai, CUI Kai. Agricultural power house's connotation characteristics, construction foundation and promotion strategies[J]. Reform, 2023(12): 1-11. (in Chinese with English abstract)

[29] 洪仁彪,张忠明,李树君. 发达国家乡村转型特征与中国特色乡村发展路径探索[J]. 农业工程学报,2022,38(15):359-366. doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.15.039 HONG Renbiao, ZHANG Zhongming, LI Shujun. Exploring the rural development path with Chinese characteristics considering rural transformation in developed countries[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2022, 38(15): 359-366. (in Chinese with English abstract) doi: 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.15.039

[30] 郭琰,肖琴,周振亚. 农业支持水平及政策结构变动的国际比较分析——基于欧盟、美国、澳大利亚、日本、韩国、巴西、中国的考察[J]. 世界农业,2023(1):17-29. GUO Yan, XIAO Qin, ZHOU Zhenya. International comparative analysis of changes in agricultural support level and policy structure-based on research in EU, US, Australia, Japan, South Korea, Brazil, and China[J]. World Agriculture, 2023(1): 17-29. (in Chinese with English abstract)

-

期刊类型引用(1)

1. 马烈,顾理流,李凡池,李兵,于明华. 苏州拓展域外蚕桑基地的实践与探索. 江苏丝绸. 2024(06): 4-7 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(0)

下载:

下载: